化学(薬学生向け)

化学(薬学生向け)

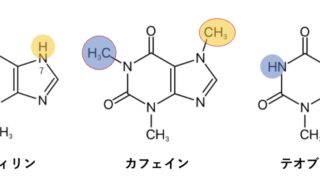

【 テオフィリン、カフェイン、テオブロミン 】の違い〜似てるけど違う?!化学構造式の読み方〜

化学(薬学生向け)

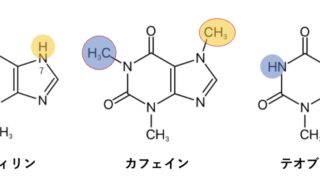

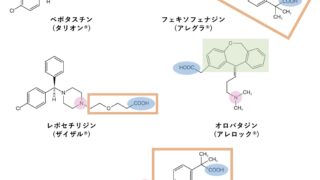

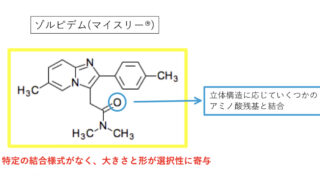

化学(薬学生向け)  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  医薬品

医薬品  薬の化学構造と特徴

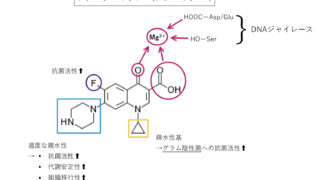

薬の化学構造と特徴  医薬品

医薬品  薬の化学構造と特徴

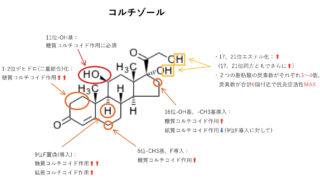

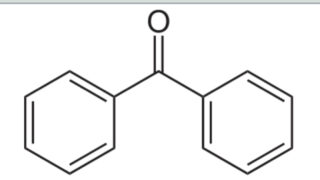

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴 番外編

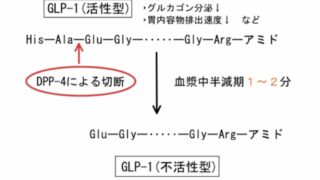

薬の化学構造と特徴 番外編  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

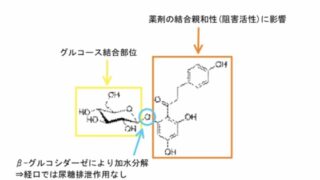

薬の化学構造と特徴  雑記

雑記  薬の化学構造と特徴 番外編

薬の化学構造と特徴 番外編  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴 番外編

薬の化学構造と特徴 番外編  薬の化学構造と特徴 番外編

薬の化学構造と特徴 番外編  雑記

雑記  薬の化学構造と特徴

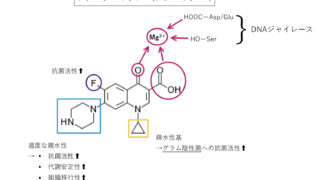

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  一般の方向け

一般の方向け  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

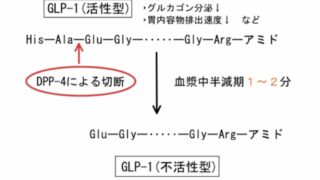

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴  薬の化学構造と特徴

薬の化学構造と特徴